Reisen nach Rumänien, Eine faszinierende Französin

Reisebericht von Wolfgang Rill

Heute ist mir durch den Kopf gegangen, wie es wäre, wenn ich mal meine Rumänienreisen beschreiben würde. Ich war vor langer Zeit siebenmal dort.

Medias, Sibiu, Cluj, Costinesti- klingende Namen, fremde Namen – das war in den siebziger Jahren. Ich war siebzehn, zwanzig, zweiundzwanzig.

Habe einiges erlebt, vieles vergessen, aber manche Bilder und Episoden leben noch in mir: Der cioban, der Schafhirte, der im Scheinwerferlicht auftaucht. Es ist eine einsame, gottverlassene Gegend im Karpatenvorland. Das Auto ruckelt über Schlaglöcher. Die Straße kann sich nicht entscheiden: Will sie aus Asphalt sein, aus Schotter oder aus Lehm? Die Licht-strahlen fallen für einen Moment in eine Wiese hinein und da steht er hinter einer Kurve.

Auf einen knorrigen Stab stützt er sich, gebeugt unter der Last des zotteligen Schaf-fellmantels. Schlapphut, langer Bart und ein Hund an seiner Seite, hinter ihm schwarzes Ge-büsch – alles da. Eine Erscheinung aus dem Mittelalter. Ein rumänischer Klassiker. Ob er heute noch da steht? Rumänien ist inzwischen in der EU. Ein offenes Land. Man sagt, sie bekämpfen sogar ernsthaft und mit einigem Erfolg die Korruption. Schade eigentlich. Aber für das Land sicher gut.

Wozu das alles noch mal hervorholen? Erinnerungen erzählen ist immer Selbst-inszenierung. So wie es auf dem Papier steht, war es nie, nur so ähnlich. Das Thema ist nicht nur Rumänien, das Thema ist auch der Milchbart der dort mit leerem Magen hinter dem Steuer sei-nes Käfers, Modell Standart, unsynchronisiert, Baujahr 1956, hockt und in der Nacht ungarische oder rumänische Straßenschilder zu entziffern sucht.

Seine Unrast und Erotomanie, aber auch seine Neugier, sein Mut, seine Wut sind das Thema. Er hat sich nicht geschont, damals. Ich will ihn auch nicht schonen.

1. Opel Caravan

Die erste Reise nach Rumänien findet statt, als ich 17 bin, also im Jahr 1966. Eigentlich bin ich sogar erst 16, aber im September werde ich 17 und in den letzten zwei Jahren bin ich ge-wachsen.

Die Fahrt ist die letzte von drei Reisen, die ich mit meinen Eltern überhaupt je unternommen habe. Wir haben einen Opel Rekord Caravan, für damals ein geräumiges Auto.

Er wird voll gepackt mit meinem Vater, meiner Mutter, meiner Oma und meinem Opa väter-licherseits, meinem Onkel Walter, mir, mindestens acht Großpackungen Sunil, vielerlei getrage-nen Hosen, Jacken, Pullovern, zwei gebrauchten Strickmaschinen, Medikamenten, Stützstrümp-fen, unserem alten Toaster, einem Tonbandgerät Marke Telefunken, zwei Beatles- und einer Stones-Platte und Rasierklingen und Kugelschreibern für die Grenzen.

Die gebrauchte Waschmaschine, die Fernsehapparate und Tiefkühltruhen, die erwünscht ge-wesen wären, haben keinen Platz mehr. Nicht mal auf dem Dach, wo auf einem stämmigen, selbst geschweißten Dachgepäckträger, der das Auto in voller Länge überragt, die Koffer von Oma und Opa ruhen, die kleinen Reisetaschen von Onkel Walter und mir, die Lederkoffer mit Schnallen von Vater und Mutter sowie weitere Persil- und Perwollpackungen. Überspannt ist alles mit einer alten Plane aus unserer Werkstatt, die bestimmt nicht wasserdicht ist.

Das Auto ist überladen, sagt meine Mutter. Wie viele Personen dürfen da eigentlich rein? Sechs, sagt mein Vater. Ich glaube sechs. Steht in den Papieren, müssen wir später mal nachse-hen. Selbst in nüchternem Zustand neigt er dazu, die Dinge kreativ zu formen, so dass sie passen und keine Schwierigkeiten machen.

Jeder weiß, dass in Deutschland in einem normalen PKW nur fünf Personen zugelassen sind. Müssen halt sehen, dass wir heil durch Deutschland und Österreich kommen, sagt Onkel Walter. Danach ist es egal. Ich freue mich auf das Land, in dem es egal ist, wie viele Personen in einem Auto sitzen. Das fand ich immer schon besser.

Walter ist der Fahrer. Mein Vater hat schon seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Es hatte eine Kette von Führerschein-Entzügen gegeben, die ich als Kind miterlebte. Gern verschwand er aus heiterem Himmel für einige Tage mit Auto und Geld aus dem Geschäft. Wenn er zerschla-gen und verkatert zurück geschlichen kam, war das Geld weg, das Auto bisweilen auch und der Führerschein sowieso. Einmal hat er fünf Wochen für betrunkenes Fahren im Wiederholungsfall absitzen müssen.

Wir sitzen auf. Auf der Vorderbank Onkel Walter hinter dem Steuer, in der Mitte mein Va-ter, außen ich. Hinten Mutter und Oma und Opa, der in der Mitte. Opa ist schon sehr alt. Manchmal bringt er im Kopf die Dinge durcheinander. Aber er will noch einmal die Heimat sehen, sagt er immer.

Schon als wir aus unserer Ausfahrt auf die Straße biegen merken wir, wie schwer das Gefährt ist. Es neigt sich und die Stoßdämpfer setzen mit einem Ruck auf, als es über die Bordsteinkante geht. Rückzus´ sind wir dann ja leichter als hinzus´, sagt mein Vater.

Walter fährt vorsichtig. Muss mich erst mal an den Wagen gewöhnen, sagt er. Bis Würzburg fährt er siebzig, ab dort auf der Autobahn neunzig bis Nürnberg. In der Gegend von Passau sind es dann hundert, unsere normale Reisegeschwindigkeit dort, wo es die Straße zulässt. Man fühlt sich sicher bei ihm.

Anfangs gibt es nicht das, was bei uns zu Hause „dicke Luft“ heißt. Jedem ist bewusst, dass die Sache „anstrengend“ werden wird. „Anstrengend“ ist ein Lieblingswort meiner Mutter. Es bezeichnet bei ihr sowohl die Schwierigkeit, ein schweres Sofa aus unserem Möbelladen bei Kunden in den vierten Stock zu hieven, als auch die, ein normales Gespräch zu führen.

Mich lassen sie weitgehend in Ruhe. Ich passe mich auch weitgehend an. Mutter hat Respekt vor mir, weil sie mir intellektuell nicht gewachsen ist. Sie hat nur ein sehr geringes Verhaltensrepertoire den Menschen gegenüber und auf die meisten Plattheiten und Vorwürfe aus ihrem Mund habe ich inzwischen vernichtende Antworten.

Vater hat Respekt vor mir, weil er mir ebenfalls verbal nicht gewachsen ist und er bei Streits ständig Gefahr läuft, dass ich ihn korrigiere, sprachlich und inhaltlich.

Oma und Opa werden nicht schlau aus mir, jedes Mal, wenn sie bisher glaubten, sie kennen mich nun, war ich schon wieder ein anderer.

Wir sind früh am Morgen losgefahren und kommen ohne Zwischenfälle am späten Abend in Nickelsdorf an der ungarischen Grenze an.

Kleinere Streitereien, wann und wo Pinkelpause gemacht werden muss oder über die Schnapsflasche, die Vater plötzlich hervorzieht, nicht gerechnet. Um des lieben Friedens willen interveniert Mutter nur, als er Walter hinter dem Steuer auch ein paar Schlucke anbietet.

Vater ist bald betrunken und schläft. Oma und Opa nicken auch ein. Draußen das Fichtelgebirge, der bayrische Wald, die Wachau. Mutter lehnt ihr müdes Haupt an Opa. So ist es, als füh-ren Walter und ich allein.

Wir reden wenig. Ich habe es damals schon aufgegeben, ihn nach Indochina zu fragen. Walter ist nämlich der jüngste der vier Söhne meiner Oma und er hat den Krieg am schlechtesten verkraftet.

Als ich noch ein ganz kleiner Junge war, vielleicht drei oder vier, da war er bei uns in Fulda gewesen. Er hatte uns besucht und auch eine junge Frau war manchmal dabei. Dann verschwand er plötzlich und blieb für Jahre weg. Plötzliches Verschwinden ist in unserer Familie ein öfter auftauchendes Phänomen.

Als er wieder kam hieß es, er sei bei der Fremdenlegion gewesen. Welch ein abenteuerliches Wort. Es roch nach Gewehren und Männerkameradschaft, nach Sandstürmen, Arabern und Ka-melen.

Aber er sprach nicht darüber. Nicht mal, wenn er betrunken war. Nur einmal hat er mir er-zählt, dass seine Einheit in Indochina auf einem Strand geschlafen habe. Und in der Nacht sei die Flut gekommen. Alles war nass und salzig und sie mussten Zelte und Waffen ins trockene Hinterland retten.

Walter hat große Schwierigkeiten mit seiner Arbeit und seiner Frau, so viel habe ich mitbe-kommen. Mit Helga hat er vier Kinder, die sind alle noch klein. Helga ist eine gute und herzli-che Person. Trotzdem schaffen sie zusammen kein harmonisches Heim, sondern nur eine Radau-bude in ihrer Wohnung bei den Großeltern. Dauernd „wackelt die Wand“, wie er öfter sagt.

Ich grübele, wie das dort wohl ist, wo wir hinfahren.

Vater erzählt gern und sentimental von seinem Heimatdorf Großscheuern. Wie er „auf Pfer-den groß geworden“ sei. Wie sie Wasser am Hofbrunnen holten. Wie er beim Tischler in Her-mannstadt nach der Schule eine Lehre angefangen habe.

Wie er dann, als der Krieg bevorstand, Hals über Kopf nach Österreich geflohen sei, um nicht in die rumänische Armee eingezogen zu werden, denn dort wurde noch geprügelt.

Von den drei Brüdern und zwei Schwestern erzählte er, von Maria und Katharina. Und von deren Kindern. Ein Lukas kam vor, eine Ciri und eine, deren Namen ich vergessen habe. Hieß sie Efghenia? Aber so richtig anschaulich sind seine Berichte nicht. Man kann sich nicht vorstel-len, wie das war, z. B. „in den Birnbäumen“, einem Stück Land vor dem Dorf, das Großvater gehört hatte.

Sie hatten dort manchmal gefeiert und Birnen geerntet. Auf Nachfrage erwähnte er die rumä-nischen Namen und Worte. Großscheuern heißt Sura Mare, Kleinscheuern Sura Mica, Her-mannstadt Sibiu, Klausenburg Cluj. Brasov und Sigishoara, Alba Iulia und Timisoara kommen vor, in letzterem sollen die Banater Schwaben wohnen, ganz andere Leute als die Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt.

Mehr als die Namen, die immerhin exotisch und melodisch klingen, interessieren mich aber die Mädchen, die es dort geben würde. Ich werde der reiche Junge aus dem freien Westen sein. Natürlich nehme ich mir vor, das nicht raushängen zu lassen und immer hübsch bescheiden auf-zutreten.

Es ist schon lange dunkel, als wir in Nickelsdorf eintreffen. Die ungarische Grenze heißt Hegyeshalom und soll nicht weit sein.

Treu dem Familienprinzip „von allem nur das Billigste“ kommen wir in einem Privathaus un-ter. Onkel Hans, der große Organisator unter den Brüdern, hat von Fulda aus schon vor Wochen brieflich bestellt. Ich schlafe auf einer Luftmatratze auf dem Boden, Onkel Walter auch. Das Doppelbett im Raum teilen sich einerseits Oma und Opa und andererseits Mutter und Vater.

Wenigstens Walter bräuchte ein eigenes Bett, brummelt Vater. Walter sieht auch etwas blass und zittrig aus. Es waren immerhin knapp neunhundert Kilometer in siebzehn Stunden. Dann müssten wir uns ein ganzes Zimmer dazumieten, sagt meine Mutter. Lohnt sich das wirklich? Sie sieht Walter zweifelnd an. Nicht nötig, antwortet Walter. Wird schon gehen.

Vor der Grenze haben wir Bammel.

Alle werden noch stiller im Wagen, als wir in der langen Warteschlange stehen. Wir haben Pässe mit Transitvisa. Aber ob die Kommunisten da drüben nicht irgendeine Schikane erfinden?

Nach anderthalb Stunden stehen wir unter dem Dach der Polizei- und Zollkontrollstelle. Es gibt Rückfragen, Formulare zu unterschreiben und noch einmal Rückfragen. Vater, Mutter, Oma und Opa sind beschäftigt, Walter steht teilnahmslos herum und offenbar wird es „anstrengend“.

Opa spricht ungarisch. Die Zöllner sagen ihm etwas, er soll es übersetzen. Aber er hat es ver-gessen. Sie sagen es ihm noch mal, aber er findet nicht die richtigen deutschen Worte für das, was die Zöllner fragen.

Vater öffnet das Handschuhfach und deutet mit der Hand an: Bitte bedienen Sie sich. Zigaretten, Kugelschreiber, Rasierklingen – nichts interessiert diese Zöllner. Mich interessiert das alles plötzlich auch nicht. Ich bin ausgestiegen, laufe ein paar Schritte auf dem Perron zwischen den Fahrspuren.

Da ist ein Mädchen. Ein Mädchen wie Milch und Honig. Schlank in Jeans, kurze braune Haare, Pagenfrisur, runder Kopf, rundes Gesicht, frische, glatte Haut und diese schwarzen Augen, leicht geschlitzt, ungarisch …

Sie macht es genau wie ich. Ist ausgestiegen und wartet. Mal geht sie zum Auto zurück, es hat eine französische Nummer, dann kommt sie wieder. Sie ist Französin.

Wir sehen uns an, ich traue mich nicht. Ein paar Brocken Französisch kann ich ja. Aber hier vor allen Leuten einfach ein Mädchen ansprechen, noch dazu in einer Fremdsprache, auch wenn sie so schön ist wie diese da, nein das traue ich mich nicht.

Noch lange, nachdem wir durch die Grenze sind, denke ich an das Mädchen. Und auch heute habe ich sie nicht vergessen.

Die Grenze hat uns ein paar Stunden aufgehalten. Nach Budapest ist es nicht weit.

Es wird nicht angehalten. Das könnte zu teuer werden. Schließlich haben wir genug belegte Brote und kalten Tee für unterwegs, sogar noch eine Literflasche Rotwein für Vater findet sich.

Wie heißt das Geld hier, Opa? Forinth. Haben wir überhaupt Forinth dabei? Ich denke schon, es muss ja getankt werden. Mit dem Schwarzkurs kennen wir uns nicht aus. Die betrügen doch sowieso alle. Aber es gibt nur so viele Forinth, wie getankt werden muss.

Schon in Budapest die ersten Probleme mit dem Weg. Soll es nach Szeged gehen oder doch nach Szolnok. Vater studiert die Karte, gibt aber bald auf. Die Grenze war „anstrengend“ und hat den Rest aus der Schnapsflasche von gestern das Leben gekostet.

Sein vernebeltes Hirn kann mit diesen bunten Nest aus Linien auf dem Papier nichts mehr an-fangen.

Wir entscheiden uns für Szeged und das führt uns immerhin aus der Stadt hinaus. Aber was macht man, wenn plötzlich ein Wort wie Hodmezovasarhely auf einem der spärlichen Schilder auftaucht? Ein Wort, dessen Anfang man schon vergessen hat, wenn man das Ende liest. Opa meint, er kennt sich aus, und sagt hin und wieder hier links oder dort rechts.

Das Land ist flach und eintönig. Es ragen lange Stangen, an denen Eimer hängen, schräg in den Himmel. Pusztabrunnen. Es kommt ein Hinweis auf Törökszentmiklos. Nie gehört. Keiner im Wagen hat das je gehört. Fahren wir da hin? Auf der Karte finde ich es nicht. Wir haben nur eine Karte mit großem Maßstab. Von Onkel Hans haben wir einen Zettel mit Ortschaften, durch die wir kommen sollen. Da sind Namen dabei, die sind noch viel länger als Törökszentmiklos.

Wir scheinen noch richtig zu sein, immer nach Südosten. Inzwischen ist es später Nachmittag und die Sonne scheint.

Da sagt Vater: Jetzt lass mich mal fahren. Bin schon ewig nicht mehr gefahren. Mal sehen ob ich´s noch kann. Aber … sagt Mutter. Vater schneidet ihr das Wort ab. Nach einem Führer-schein fragt hier doch keiner. Die wissen gar nicht, was das ist. Alle im Auto glauben es oder wollen es glauben. Lass ihn halt, Walter, gibt Mutter nach. Wir halten am Straßenrand, mein Vater setzt sich hinter das Steuer.

Ich beobachte ihn. Er ist ein langes Knochgerüst, seit er Magenkrebs hatte, kraftlos und zitt-rig. Sein Kopf ein Totenschädel mit Haut darüber. Und er hat diesen glasigen Blick, der bei ihm schon nach ein, zwei Stamperl eintritt. Stamperl nennt er einen Schluck Schnaps, eigentlich ein Gläschen, seit er auf dem Weg in die Heimat ist. Mir krampft sich der Magen zusammen. Merkt denn hier keiner etwas?

Zum Glück ist die Straße gerade. Fahr langsam, sage ich. Die anderen verfallen in ihre dumpfe Reiselethargie, aber ich bin hellwach. Da vorn ein Heuwagen, vermutlich mit einem Pferd davor. Ich habe zwar noch keinen Führerschein, aber schon ein Gefühl für Bremswege. Vater vermindert die Geschwindigkeit nicht. Er hält mit Tempo neunzig auf den Heuwagen zu, der sich im Schritttempo bewegt. Der Abstand wird rasend kleiner.

Ich warte noch einen Moment, dann schreie ich: Brems! Als sei er gerade aufgewacht bremst Vater scharf. Alles im Auto rutscht nach vorn, die Thermoskanne poltert, unten splittert die leere Schnapsflasche, ein Sunilpaket kracht Oma in den Nacken. Wir kommen knapp hinter dem Heu zum Stehen. Der Motor ist abgewürgt. Überholen hätten wir nicht können, es kamen Autos ent-gegen. Vater sieht es ein, alle sehen es ein: Walter muss wieder hinters Steuer.

Gegen Abend verfahren wir uns endgültig.

Später, viel später erfahre ich, wo es gewesen sein muss. Man muss nämlich nicht weit von der Grenze rechts abbiegen, dort wo die Straße parallel zur Grenze verläuft. Wir sind wohl ge-radeaus gefahren, weil es schon dunkelte.

Nach dreißig Kilometern sagt Walter: Die Grenze müsste längst da sein. Niemand hat ein Schild mit „Oradea“ oder „Romania“ gesehen. Später erfahre ich: Es gibt keins. Ungarn und Rumänen sind sozialistische Brüder aber nicht Freunde.

Ein rumänischer Ortsname auf einem ungarischen Straßenschild ist nicht denkbar. Es wird wohl einen Hinweis gegeben haben, auf dem der ungarische Grenzort verzeichnet ist. Aber der hat einen Namen, der unser ermüdetes Auffassungsvermögen um einiges überragt.

Wir fahren in die Nacht.

Umdrehen, befiehlt Vater, der sich nüchtern geschlafen hat. Wir drehen um, halten nach zwanzig Kilometern an. Opa erhält den Auftrag in einem öden Dorf den einzigen Passanten zu fragen, wo es zur Grenze geht.

Der Passant ist ein alter Mann, fast so alt wie Opa. Zunächst schreit Opa einige Sätze aus dem Fenster. Der Mann antwortet langatmig, zeigt in Fahrtrichtung, dann in die Gegenrichtung dann macht er Handbewegungen, die links ab oder rechts ab bedeuten können.

Wo geht es nun lang, Opa?

Weiß nicht.

Plötzlich steigt Opa aus. Die beiden unterhalten sich neben dem Auto. Der alte Passant taut auf. Immer angeregter wird die Unterhaltung, sie werden anscheinend gute Freunde. Beide ha-ben eine dicke schwarze Joppe an.

Opa, komm zurück ins Auto. Wir müssen weiter!

Widerwillig verabschieden sich die beiden draußen, dann sitzt Opa im Auto.

Na, wo geht´s also lang?

Er war im Krieg auch in Galizien, wie ich, sagt Opa glücklich. Gemeint ist der erste Krieg. Und wo geht´s lang? Opa starrt dem Mann nach, sinniert eine Minute vor sich hin. Weiß nicht, hab´s vergessen, sagt er dann.

Die Szene wiederholt sich. Mit jedem Menschen, den wir neben der Straße auftreiben kön-nen, ein langes Gespräch. Opa ist glücklich, ungarisch sprechen zu können und vergisst alles.

Mutter schreit auf. Zum Donner! Kannst Du Dir nicht mal merken, was die sagen?

Wie gehst Du denn mit Opa um! fragt Oma laut.

Walter schaltet sich ein, will schlichten. Nach zwei Minuten brüllt er auch: Lasst meinen Va-ter in Ruhe! Danach brüllt das ganze Auto. Zum Schluss am Straßenrand, eine jüngere Frau, die gebrochen Rumänisch kann.

Walter steigt aus und lässt es sich erklären. Wir müssen umkehren, zweimal abbiegen, etwa noch siebzig Kilometer, dann kommt die Grenze.

Es stimmt. Aber inzwischen ist es nach zehn Uhr. Um diese Zeit wollten wir weit hinter Klausenburg sein. Von der Brüllerei auf den letzten Kilometern sind alle heiser, ich auch, und sehr müde.

Die Grenze.

Wir rollen auf einen hell erleuchteten Betonstreifen zwischen zwei Baracken zu, sind jetzt seit zwölf Stunden unterwegs. Es ist wenig los.

Eben verlässt weit vorn ein Auto die Kontrolle und fährt nach Rumänien hinein. Drüben ste-hen zwei Lastwagen, der erste wird gerade kontrolliert. Wir sind allein im Neonlicht. Es dauert eine ganze Weile, bis sich ein Grenzer dem Wagen nähert.

Kurzer Blick in die Pässe. Er winkt uns durch. Es ist der ungarische Zoll. Nach fünfhundert Metern sind wir am rumänischen Zoll und stehen auch dort allein im Neonlicht, wieder zwischen Baracken. Wieder dauert es, bis jemand erscheint, diesmal noch länger.

Der Wagen vor uns ist nicht mehr zu sehen. Aus dem Holzhaus links kommen zwei Zöllner. Walter reicht dem einen die Papiere aus dem Seitenfenster, während der andere interessiert die Ladung begutachtet und dann hoch zum Dach auf unsere Plane schaut.

Der erste blättert ausdauernd in den Pässen. Dann sagen die beiden etwas zueinander. Es ist warm. Fliegen surren ins Auto. Walter und der Passkontrolleur reden Rumänisch. Nur Mutter und ich verstehen nicht, was gesagt wird.

Plötzlich stöhnt Oma auf. Alle müssen aussteigen, sagt sie.

Wir sollen aussteigen, sagt Walter. Alle? Ja, alle. Wir stehen als ratloses Häuflein neben dem Auto. Beide Grenzer sind mit den Pässen wieder in der Baracke verschwunden. Es dauert, dau-ert.

Was brauchen die so lange, stöhnt Mutter.

Halt die Klappe, murmelt Onkel Walter ungewöhnlich grob und nachdrücklich. Mutter ist für einen Moment überrumpelt und hält die Klappe Walter erntet nur einen giftigen Blick,. Großva-ter schaut betreten auf den Boden, Oma auch.

Die kontrollieren jetzt, ob die Visums echt sind, sagt Vater fröhlich. Kein Problem.

Die Männer kommen wieder. Wagen öffnen. Wir öffnen die Heckklappe.

Auspacken!

Was?

Auspacken.

Wir sollen auspacken. Walter übersetzt es, aber wir verstehen die Gestik des Zöllners auch so.

Sind die verrückt geworden? Mutter kann sich kaum noch beherrschen.

Leise, zischt Walter.

Dann geht er dicht an den Uniformierten heran, der mehr Sterne und Winkel am Ärmel hat und bittet ihn offenbar ein paar Schritte zur Seite. Die beiden verhandeln.

Unverschämtheit, sagt Mutter. Wir werden doch nicht hier draußen mitten in der Nacht den ganzen Wagen … Wissen die überhaupt, was … Das sollen die selber … Kommt nicht in die Tü-te … Das können die nicht, diese …

Walter kommt zurück. Der Zöllner bleibt stehen und winkt seinen Kollegen zu sich.

Zweihundert, sagt Walter. Sie wollen zweihundert, dann können wir durch. Ohne Auspacken.

Zweihundert was? fragt Mutter.

Zweihundert Mark.

Die sind doch … die sind doch … Mutter schäumt und kann sich nicht mehr bremsen, sie zit-tert.

Na, dann packen wir besser aus, sagt Opa.

Ich gehe zur Heckklappe, öffne sie und stelle zwei Persil Pakete auf das Pflaster. Oma kommt heran und will helfen. Da geschieht mit Mutter das, was man heute „ausrasten“ nennt.

Sie kreischt auf, rennt zum Wagen, packt ein Paket, tritt zurück, hebt das Paket über den Kopf, rennt auf die Zöllner zu und schmeißt das Paket mit Wucht auf den Boden, den Zöllnern vor die Füße. Anschließend sackt sie zusammen und weint. Das Paket ist aufgeplatzt, Pillendös-chen rollen heraus. Es ist das mit den Medikamenten.

Die Zöllner gucken verdutzt aber zum Glück auch etwas amüsiert.

Sie treten einen Schritt zurück. Schnell ist Walter bei ihnen. Er will sich entschuldigen, ver-handeln, das sieht man. Die beiden lassen auch trotz allem mit sich reden.

Aber es bleibt dabei: Zweihundert pauschal oder auspacken und dann, wenn der Zoll im Ein-zelnen berechnet ist, wahrscheinlich sogar mehr.

Vater bugsiert Mutter in den Wagen.

Wir fahren zurück! schreit sie hysterisch aus dem Seitenfenster.

Ich wollte sowieso nie zu den verdammten Kommunisten! Ihr wolltet in diesen Saustaat! Ihr seid schuld, nur ihr! Drecksland, das hier! Sie gibt keine Ruhe, ist gleich wieder draußen und wirft den Zöllnern hassvolle Blicke zu.

Das lassen wir nicht mit uns machen! Ihr wollt uns hier ausziehn! zetert sie. Und an uns ge-wendet: Soll arbeiten gehen, das Gesocks! Die denken, wir wären Millionäre!

Einstweilen nehmen sie es noch auf die leichte Schulter, sagt Walter leise zu Vater. Aber wer weiß, wie lange.

Mutter ist nicht zu beruhigen. Sie zittert und weint und schreit. Ich will aber in die Heimat, ruft Opa dazwischen.

Es hilft nichts: Um keinen noch größeren Eklat zu provozieren müssen wir zurück. Ich ver-staue die Persil Pakete, Walter räumt die Medikamente vom Pflaster, Heckklappe zu, alle in den Wagen und wenden. Die Ungarn fragen nur kurz und lassen uns wieder ins Land zurück.

Wir fahren nach Ungarn rein in die Nacht. Es ist kurz nach elf. Alle gereizt bis zum Fieber und hundemüde. Als sei es verabredet sagt niemand zum anderen: Du bist schuld.

Was tun? Eine Übernachtung suchen. Wir suchen eine Übernachtungsmöglichkeit. Mutter muss kurz vor dem Ableben sein, dass sie einwilligt, irgendwo bei Privatleuten in einem Dorf eine Bleibe zu suchen. Wir fahren durch mehrere menschenleere Orte.

Kaum noch ein Fenster erleuchtet.

Schließlich ein Dorf mit einem Lokal, in dem bei wenig Licht noch Leute sitzen. Es sieht aus wie ein Kolonialwarenladen mit leerem Schaufenster.

Opa mit seinem Ungarisch muss es übernehmen. Tatsächlich kommt Opa nach einigen Minu-ten mit einer dunklen Gestalt aus der Gastwirtschaft. Wortlos geht der Mann die Straße hinab, wir folgen im Auto. Er klopft am Ortsrand an ein Hoftor.

Es wird geöffnet. Eine Frau spricht mit dem Mann, nickt dann und öffnet das Tor. Wir fah-ren auf den Hof eines kleinen Bauerngehöfts. Links eine lange Veranda, das ganze einstöckige Haus entlang, daran wächst wilder Wein.

Die Frau schließt das Tor, bittet uns ins große Zimmer. Viele Teppiche. An den Wänden hän-gen sie und auf dem Boden liegen sie zum Teil doppelt übereinander.

Muffiger Geruch nach Mottenkugeln. Ein Sofa, zwei Matratzen, die sie anschleppt, Platz für die Luftmatratzen. Waschgelegenheit draußen im Hof am Brunnen.

Was ist mit dem Auto? Und wenn die uns heute Nacht alle erstechen? Sollen wir eine Wache organisieren? Da liegt Mutter schon auf dem Sofa, als sie das sagt. Mehr höre ich nicht mehr. Muss wohl eingeschlafen sein.

Der Morgen ist klar und warm. Die Frau verlangt ein paar Mark für das Zimmer. Es ist kaum der Rede wert. Nach dem Besuch am Brunnen fühlen wir uns frisch und neu.

Aber bedrückt sind wir doch.

Zurück oder zurück?

Noch mal zur Grenze oder nach Deutschland, nach Fulda?

In die Heimat oder in die Heimat?

Mutters Widerstand ist schwach. Sie willigt ein, es an der Grenze noch einmal zu versuchen. Opa muss sie gekauft haben. Wahrscheinlich hat er versprochen, den Zoll ganz zu übernehmen, zusätzlich zu allem anderen. Das Benzin bezahlt er sowieso schon.

An der Grenze ist auch diesmal nicht viel los.

Die großen Touristenwellen mit stundenlangen Wartezeiten werden erst Jahre später eintref-fen. Als wir heranrollen kommt ein Zöllner auf uns zu.

Er kneift die Augen zusammen, sieht das Nummernschild und lacht los. Ein Kollege stößt dazu und lacht, dass die Schultersterne hüpfen und das kleine Bäuchlein unter der Uniformjacke auch.

Es sind nicht die von gestern Abend, aber die Geschichte muss sich herumgesprochen haben. Diesmal geht Walter mit in die Baracke.

Er kommt raus, geht gleich zu Opa und nimmt ihn zur Seite. Opa steckt ihm etwas zu und Walter verschwindet wieder im Häuschen. Was wollen die denn? zischt Mutter. Aber sie zischt resigniert. Keiner hört auf sie. Es kostet sowieso nicht ihr Geld.

Dreihundert Mark, sagt Walter später, als wir schon tief in Rumänien sind. Einstweilen setzt er sich nur hinters Steuer, rollt auf die Schranke zu. Noch ein flüchtiger Blick in die Pässe, ein belustigter Blick auf Mutter und jeweils ein Stempel. Ein Mann geht pro Forma ums Auto her-um und schaut auf die Ladung. Dann läuft er zur Schranke und stößt sie hoch:

Wir sind in Rumänien.

So ereignisreich die Fahrt durch Ungarn verlief, so eintönig ist sie in Rumänien.

Dies ganz im Gegensatz zum Charakter der beiden Länder. Was den betrifft ist eher Ungarn eintönig und Rumänien voller Überraschungen.

Die Straßen sind hier noch schlechter. Noch mehr Zigeunerfuhrwerke schleichen auf ihnen dahin. Häuser und Straßenschilder machen einen noch verwahrlosteren Eindruck.

Das Benzin riecht anders. Es hat ein eigentümliches, süßliches Aroma. Nicht unangenehm. Das ganze Land riecht so. Zumindest in der Nähe der Straßen.

Der Geruch kommt aus den Auspuffrohren und lecken Tanks der Skodas, Ladas, Soporoszs (?), Wartburgs, Trabants und Wolgas und denen der großen altersschwachen LKW, die vor uns schleichen. An manchen steht hinten „Pericol“, das heißt „Gefahr“, sagt Walter.

Wir halten an einer schmuddeligen Tankstelle vor Cluj. D-Mark werden gerne genommen und offenbar auch gerne getauscht. Walter verschwindet im Kassenraum.

Ich darf nicht mit rein. Anscheinend will man mich aus solchen Sachen raushalten. Ich habe mein eigenes Geld. Fünfzig Mark hat mir zu Hause die andere Oma, die mütterlicherseits, zuge-steckt. Am Ausgang von Cluj steigt die Straße steil an. Links und rechts die letzten Blocks der Stadt, dann kleinere Industriebrachen.

Calea Turcii heißt diese Straße. Ich weiß noch nicht, dass sie für mich einmal sehr wichtig werden wird.

Uns geschieht nichts Bemerkenswertes, es ist still im Wagen, aber es gibt viel zu betrachten.

Fast nach jeder Kurve eine neue Szene: Ein LKW aufgebockt und ohne Hinterräder, eine ganze Kolonne Zigeunerwagen, eine Schafherde, eine Gruppe Männer mit schwarzen Hüten in abgetragenen Jacketts, ein junger Mann, der per Anhalter fährt, eine Militärkolonne, ein alter Rumäne auf einem Fahrrad, sogar die Landschaft wird hügeliger und abwechslungsreicher.

Die Stimmung ist aufgeräumt. Wir sind jetzt den dritten Tag unterwegs und sind eine ver-schworene Gemeinschaft, die sich zusammengestritten hat.

Außerdem ist die Heimat nicht weit.

Und je näher sie kommt, umso fröhlicher wird Opa.

Schau dir die Dörfer an, sagt er. Man sieht genau, wo Deutsche wohnen. Da ist alles sauber und aufgeräumt. Und bei den Rumänen ist´s dreckig. Die sind faul, kümmern sich um nichts. In jedem Dorf stechen einige Gehöfte hervor.

Die Häuser stehen meist mit der Giebelseite zur Straße, daneben ist ein großes Tor, manch-mal von einer Scheune überragt. Vieles ist aus Holz gebaut oft mit Schnitzereien und kleinen Dächern und Taubenhäuschen geschmückt. Die Zufahrten sind gekehrt, die Fassaden und das Tor frisch gestrichen. Wilder Wein und Rosenbüsche an jeder Ecke.

Gemütlich sieht das aus. Jedes Anwesen eine kleine Welt für sich, von dem feindlichen Staat draußen abgeschirmt durch ein solides, zweiflügeliges Hoftor. Neben der separaten Eingangstür, meist zwischen Tor und Haus, finden sich immer Pfosten mit einem Brett darüber.

Das ist die Bank, auf der die Alten sitzen. Sie sind zu zweit, zu dritt und schauen über den Graben neben der Straße auf den Verkehr.

Manche Mütterchen stricken, manche haben ein Glas Wein neben sich. Alle tragen schwarze Röcke und Kopftücher, die Männer schwarze Jacketts und oft einen speckigen Hut.

Auch auf dem Gehweg aus festgestampftem Lehm direkt vor den Häusern ist Leben. Da kommen Nachbarn vorbei, die zum Krämer gehen und Kinder, die von der Schule kommen. Oben schwingen sich Telefondrähte und Drähte für die elektrische Versorgung von den Masten am Straßenrand in jedes Haus.

Die Scheunen stehen alle leer, sagt Opa. Die haben kein eigenes Land mehr. Ist 48 und 49 alles weggenommen worden. Jetzt arbeiten die Leute in der Kolchose.

Die Kolchosen sieht man vor den Dörfern. Große Schlammflächen mit tiefen Spuren der Traktoren, Gruppen von rostigen Erntemaschinen, lange Flachbauten mit Fensterchen wie Schießscharten: die Ställe.

Immer ein Block mit einer umgebenden Mauer: die Kolchosenleitung. Zufahrtwege aus Be-tonschwellen, viele tief im Morast versunken.

Nur die Durchfahrtsstraße ist geteert. Seitengassen, die abgehen, haben eine Lehmdecke. Im Sommer sehr staubig, im Winter voll Eis, im Frühjahr und im Herbst vermutlich unpassierbar.

In der Mitte der lang gezogenen Straßendörfer eine Kirche, meist von einem kleinen Platz umgeben. Manche der Kirchen in einem traurigen Zustand, andere gepflegt und frisch geweißt.

Läden fast keine. Ebenso kaum Kneipen. Vieles scheint durch Selbstversorgung und Tausch-handel zu funktionieren. Hinter den Häusern sind lang gezogene Gärten, sagt Opa.

Die hat man den Leuten gelassen. Aus diesen Gärten ernährt sich das Land. Gemüse, Obst, ein paar Hühner. Manche haben ein Schwein. Wenn du eins für dich haben willst, musst du zwei mästen. Eins muss dann abgegeben werden an den Staat. So ist das hier.

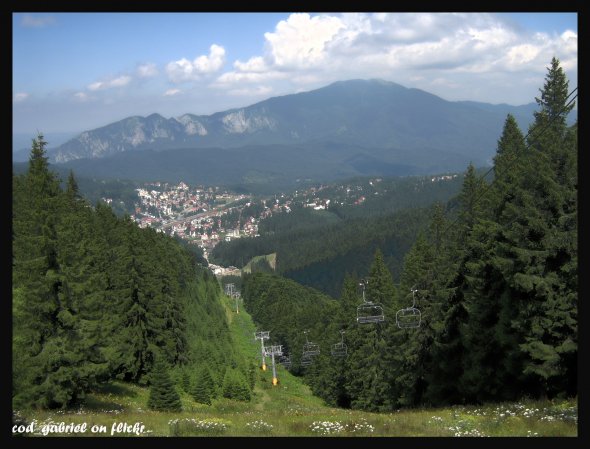

Wir kommen nach Sibiu.

Die Stadt liegt in hügeligem Gelände, einige Kirchtürme überragen sie.

Es wird nicht angehalten.

Die Stadt liegt in hügeligem Gelände, einige Kirchtürme überragen sie.

Es wird nicht angehalten.

Am Ortsausgang nach Norden stehen wir in einer langen Schlange vor dem Bahnübergang. Fünf Minuten lang kein Zug. Weitere drei Minuten lang auch nicht. Dann dampft eine kleine Lokalbahn mit Holzwaggons vorüber und es dauert noch mal zwei Minuten, bis ein Wärter die Schranken hochschraubt. Fußgänger und Radfahrer haben es besser. Sie laufen ungeniert über die Schienen.

An diesen Schranken werde ich noch viel Zeit verbringen, was ich jetzt noch nicht weiß.

Eine lange Gerade, dann in Kurven einen Hügel hinauf. Oben eine geschwungene Biege und wir sehen die ersten Häuser der Heimat.

Rechts die obligatorische Kolchose, dann fahren wir in die Hauptstraße von Großscheuern ein. Das Dorf ist über einen Kilometer lang. Aber kein reines Straßendorf. Immer wieder gehen Seitengassen ab und weiter hinten scheint es sogar Parallelgassen zur Hauptstraße zu geben.

Auf der Hälfte die Kirche mit einem Platz, der zum Bach hinunter abfällt. Hier haben wir immer die Pferde getränkt, sagt Vater. Am Ende des Dorfes eine flache, leicht ansteigende Linkskurve. Voraus ein paar Hütten, die blau gekalkt sind, im Gegensatz zu den übrigen weißen Häusern.

Und in der Kurve ein Lehmweg, der noch weiter nach links ab geht. Einseitig ist er von Ge-höften gesäumt, gegenüber gibt es eine Böschung zur höher gelegenen Straße.

Das dritte Gehöft links ist es.

Hier ist die Heimat. Hier wurden meine Tanten, Onkels und mein Vater geboren, hier haben sie als Kinder im Lehm gespielt. Großvater hatte hier als Lehrer und Prediger seine Residenz. Großmutter war in diesem Haus die Predigerin, die Frau des Predigers.

Und hier haben hundert, zweihundert, vielleicht dreihundert Jahre lange unsere Vorfahren gelebt. Die liegen jetzt auf dem Gottesacker hinter dem Bach. Nur die, die mit Napoleon gezo-gen sind, vielleicht nicht.

Ein kurzes Hupen, dann öffnen sich die Seitentür und das Hoftor gleichzeitig und ein Men-schenhaufen quillt hervor.

Meine zwei Tanten sind da, eine Menge Kusins und Kusinen, deren Kinder und sonstige Verwandte. Sie heißen Bagli und Steppes und Lukes, Lisbeth und Maria und so weiter.

Kaum einen der Namen kann ich mir auf Anhieb merken.

Ein ausführliches Schulterklopfen, Abküssen, Umarmen setzt ein.

Eine ältere Frau aus der Nachbarschaft stürmt mit einem Tablett heran. Darauf viele kleine Stamperl, der Begrüßungsschluck. Ich probiere zum ersten Mal den so berühmten wie illegal gebrannten Zuika. Pflaumenschnaps mit einem hohen Prozentsatz an Alkohol und Identifikati-onswert. Zuika ist mehr als ein Schnaps. Es ist ein Inbegriff siebenbürgisch-sächsischen Lebens-gefühls.

Die Gläschen sind bauchig und haben oben einen breiten goldenen Streifen, was festlich wirkt. Alle sind in ihren besten Klamotten erschienen. Die Männer in sauber gebürsteten schwar-zen Anzügen, die Frauen in langen Röcken, ebenfalls schwarz, mit einer weißen Schürze davor, und die jüngeren in weißen, gestärkten Blusen, hier und da mit bunten Bordüren besetzt. Es ist wie ein hoher Feiertag.

Die Verwandtschaft aus dem „Reich“ ist gekommen.

Wie viele Hoffnungen, offene und geheime Wünsche, bange Erwartungen und Ängste ver-binden sich nicht damit.

Inzwischen steht das Auto auf dem Hof und ist Gegenstand neidvoller Blicke. So ein schönes Auto! sagen sie zu unserem sehr durchschnittlichen und schon sieben Jahre alten Caravan, der durch die Reise nicht sauberer geworden ist.

Einstweilen wird nur die persönliche Habe vom Dach gezogen.

Ihr werdet müde sein, sagen die Frauen. So eine lange Fahrt. Über zweitausend Kilometer. Ja, es war anstrengend, sagt Mutter. Sie hat sich schon an den fremdländischen Akzent der Leute gewöhnt und daran, dass sie Kuchel sagen und nicht Küche. Sie kennt den Akzent von Opa und Oma, von Besuchen siebenbürgischer Verwandter in Fulda und von einer Fahrt nach Dinkels-bühl zum Siebenbürgertreffen.

Untereinander sprechen sie ihren siebenbürgischen Dialekt, den sie Sächsisch nennen. „As däjlich Brît gäw es hekt!“ betet eine der Verwandten kurz bevor es ans Essen geht.

Es ist ein sympathisches, ein wenig altertümliches Sprechen, das herauskommt, wenn sie sich in Hochdeutsch auszudrücken versuchen. Und da ist ja auch das Wolfgang; von dir haben wir schon so viel gehört. Sollst auf die höhere Schule gehen und gut lernen. Hast schon das Einjäh-rige. Bist ein herziger Junge, und schon so groß. Ich fühle mich geehrt.

Auf dem Hof ist eine lange Tafel mit weißem Tischtuch aufgebaut. Belegte Brote und Kaffee. Butter steht auf zwei Tellern ebenfalls auf dem Tisch. Sie haben einen Kredit aufgenommen, murmelt Walter. Sonst gäb´s keine Butter.

Ich kann nicht schlafen. Es ist später Nachmittag. Sie haben uns Zimmer zugewiesen, die im Hochparterre des Hauses von der guten Küche abgehen. Zwei gehen rechts ab, eine Kammer ge-radeaus.

Im ersten Zimmer rechts wohnen Walter und ich. Es ist die gute Stube, das Wohnzimmer, of-fenbar sonst nie benutzt, höchstens zu Weihnachten. Ein altertümliches Vertiko mit Schnitzerei-en. Dazu passend ein schwerer Tisch und sechs Stühle, eine Glasvitrine und zwei Sofas. Alles reichlich bestückt mit Nippes aus Porzellan, Engelchen und Tänzerinnen, gehäkelten Deckchen, bestickten Tüchern.

An einer Wand der röhrende Hirsch in reich verziertem Goldrahmen, auf dem Boden ein schwerer, schon etwas abgetretener Teppich. Ein Herrgottswinkel mit Kreuz und Kerzenstän-dern. Die Fensterläden zugeklappt, nur wenig Licht dringt herein.

Und überall der Geruch nach Mottenkugeln, den ich schon aus Ungarn kenne. Ich stoße den Laden eines Fensters ein wenig auf.

Der Weg vor dem Haus staubig und menschenleer im Abendlicht. Vom Hof her Tritte und leises Murmeln. Es ist das Zimmer an der Ecke zur Hofeinfahrt. Walter schläft den Schlaf des gerechten Automobilisten. Er schnarcht ein wenig auf seinem Sofa.

Eine Weile betrachte ich sein Gesicht im diffusen Licht. Er sieht aus wie ein alt gewordener kleiner Junge. Mein Lieblingsonkel. Noch weiß ich nicht, dass er zwei Jahre später Selbstmord begehen wird.

Was tu ich hier? Warum habe ich eingewilligt in diese Fahrt? Hätte auch zu Hause bleiben können. Meine Eltern haben mich schon lange nicht mehr so im Griff, dass sie mich zu dieser Reise hätten zwingen können.

Nein, ich wollte mit. Heute, vierzig Jahre später, glaube ich, es war die Frage, wer ich ei-gentlich bin, wegen derer ich mitfuhr. Vielleicht bin ich ein Siebenbürger-Sachse? Vielleicht sogar ein Rumäne? Oder – noch verrückter – ein Zigeuner?

Vielleicht komme ich auf dieser Reise sogar um? Köstlicher Gedanke. Meine Eltern haben mich nicht mit einer Identität ausgestattet. Vielen geht es so, ich weiß. Es führt dazu, dass man schon früh anfängt, verschiedene Rollen auszuprobieren.

Nacheinander war ich das naive angepasste Kind, der gedankenschwere Grübler, der Witz-bold, der kleine ungehobelte Prolet, der abenteuerlustige aber rechtschaffene Pfadfinder, der un-gebändigte Autotramper, der verschwiegen-geheimnisvolle Künstler, zum Schluss der zügellose Säufer und einiges mehr schon mit meinen siebzehn Jahren.

Manche der Rollen kannte ich aus meiner Umgebung, manche habe ich mir angelesen. Nie war eine stabil. Wer bin ich? Wer bin ich, verdammt noch mal? Vielleicht bin ich ein Sieben-bürger, ein Rumäne, ein Zigeuner? Und dann dieses Mädchen von der Grenze. Diese ungarische Französin. Wie schön sie war. Wie schön es wäre, wenn … Ich bräuchte dann keine Rollen mehr. Mit ihr – das wäre etwas Größeres als alle Spiele.

Ich öffne leise die Tür zur guten Küche. Niemand da. Das Alltagsleben spielt sich in den un-teren Kammern des Hauses ab. In der zweiten Küche, die offenbar zugleich auch Waschküche ist, treffe ich meine Tanten Maria und Katharina. Sie kochen etwas auf einem gemauerten Holz-herd mit Eisenplatte.

Mamaliga, sagt Katharina, schmeckt gut. Es ist eine gelbliche Pampe aus Maismehl mit gro-ßen Fettaugen. Riecht nicht schlecht.

Die Verwandtschaft hat sich verlaufen. Man will den Leuten aus dem Reich Ruhe gönnen. Später soll es noch ein warmes Essen geben.

Der Garten ist wirklich lang. Ein schmaler Streifen Land, der leicht abschüssig bis an einen kleinen Bach reicht. Eingefasst von einem vielfach durchlöcherten Holzzaun. Bohnenstangen, ein Bottich aus Beton, Gemüsebeete, sogar ein kleiner Kartoffelacker.

Die Scheune gegenüber hätte mich als Kind interessiert. Sie ist voller Gerümpel. Hölzerne Erntegeräte, ein paar Koffer, sogar ein hölzernes Spinnrad. Alles unter einer dicken Staub-schicht. In den letzten Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen dringen, tanzt der Staub. Kein Laut. In der ganzen Umgebung überhaupt kein Laut.

Alle paar Minuten fährt mal ein LKW draußen auf der Straße vorbei. Und ein paar Vögel pfeifen. Aber sonst Stille. Eine Katze streicht um die Pfosten. Ich beginne mich zu langweilen.

Wir sind schon vier Tage da.

An einem Tag war ich mit Vater in der Stadt. Er lief kurz mit mir über den kleinen Ring, dann rüber zur Heltauer Gasse und schon waren wir im Hotel „Römischer Kaiser“ verschwun-den, das jetzt „Imparatul Romanilor“ heißt.

Weiß gedeckte Tische in einem großen Saal, ein wenig vergilbte Pracht aus alten Zeiten an den Wänden, Gemälde und Stuck und Kellner in fadenscheinigen schwarzen Anzügen mit wei-ßen Schürzen.

Wir sind die einzigen Gäste. Neben dem Hotel Grand (?) soll es das beste Restaurant in der Stadt sein. Die Speisekarte sehr lang. Französiche Crepes, russische Pieroggen, polnische Enten-brust, Hirschbraten, Karpfen blau. Hinter den rumänischen Namen stehen die deutschen klein gedruckt auf dem holzigen, abgegriffenen Papier.

Alles ist ein bisschen verwischt. Die Karte ist offenbar mit einem Ormig Vervielfältiger ab-gezogen.

Ich versuche es mit Crepes. Die seien leider ausgegangen, sagt der Kellner steif mit einer Hand auf dem Rücken. Nun, dann nehme ich das Schaschlik.

Das sei leider ausgegangen, sagt der Kellner.

Sagen Sie uns doch einfach, was gerade da ist, sagt Vater. Pariser Schnitzel, Creier (Hirn mit Ei), und Gratar (geröstetes Fleisch), sagt der Kellner. Wir entscheiden uns für Gratar und Creier.

Vater bestellt nur pro Forma. Er isst kaum noch etwas, seit er ein Gerippe ist. Viel wichtiger sind das Bier, das es zum Glück noch gibt, und der kleine Zuika, den er dazu bestellt. Zu seinem Glück wohlgemerkt, denn ich werde nachher die Mühe haben und die Peinlichkeit, ihn betrun-ken zum Schweinemarkt (?) zu bugsieren, wo Walter uns im Auto abholen will.

Das Fleisch und das Hirn sind schmackhaft, wenn auch sozialistisch einfach mit etwas gerös-teten Kartoffelchips, Weißkraut und Rotkraut garniert und auf abgestoßenen Tellern serviert. Nach dem Essen überlasse ich Vater für eine Weile seinem Bier. Er wird sowieso soviel trinken wie er will. Da einzugreifen habe ich schon vor Jahren aufgegeben.

Ich schlendere draußen ein wenig durch die Heltauer Gasse. Sie heißt zwar Gasse, ist aber ei-ne breite Geschäftsstraße. Ehemals die feinste Einkaufsstraße der Stadt.

Alte Häuser links und rechts, alle ein wenig schmuddelig aber ehemals wohlhabender Leute Domizil, das sieht man noch an dem Stuck der Fassaden und am verrosteten Schmiedeeisen um Balkone und Fenstersimse.

Vielerlei Läden mit zugeklebten Schaufenstern oder mit einem spärlichen Angebot an Klei-dern und Hausrat. Gegenüber dem Hotel ein Laden mit Siebenbürgen-Kitsch. Kleine Püppchen in rumänischen und siebenbürgischen Trachten, bestickte weiße Tücher, in Weichholz geschnitz-te, buntbemalte Figürchen von Pfeife rauchenden Hirten und Kutschern mit Fuhrwerken.

Daneben eine Verkaufsstelle für Lotterielose und Zigaretten. Snagov soll ich rauchen, sagt Vater. Das Volk raucht Carpati oder gar Maraczeszti. Von denen gibt es besonders viele, wenn die Heuernte gut war. Snagov gab es schon im Hotel.

Der Kellner hat sie geöffnet auf einem Tellerchen serviert, wie bei den feinen Leuten. In der ersten Phase, als er noch einigermaßen klar reden konnte, hat Vater mich über die Preise und den Schwarzkurs informiert.

Offizieller Kurs ist viereinhalb Lei für eine Mark. Der Schwarzkurs schwankt zwischen elf und dreizehn Lei für die Mark.

Nach Schwarzkurs kostet ein komplettes Essen mit Kompott zum Nachtisch und zwei Bier eine Mark siebzig.

Das Päckchen der guten Zigaretten kostet fünfundzwanzig Pfennig, der Liter Benzin zehn, das Päckchen Maraczesti acht.

Hier lässt sich´s leben, habe ich gesagt, auch wenn ich Maraczesti nach einem Proberauchen vorgestern wegen Hustenanfalls nicht mehr anfasse.

Einen anderen Tag wollen wir das schöne Wetter ausnutzen und ins Schwimmbad gehen.

Es gibt eins in Hermannstadt. Tante Maria entschuldigt sich mit Hausarbeit, Katharina und Lisbeth, die Asthmakranke Tochter von Maria, gehen mit. Mutter ist auch dabei.

Walter bringt uns nur hin. Viel lieber würde ich mit ihm etwas unternehmen, sage aber nichts.

Vater hat keine Badehose und leiht sich eine, die im Schwimmbad liegen geblieben ist.

Sie ist wohl vergessen worden, weil sie viel zu knapp geschnitten ist. Sein halber Sack lugt beim Gehen hervor. Dazu das Knochengerüst wie bei einem KZ-Häftling und das leichte Kopf-wackeln unter Alkohol.

Er bemerkt nichts, hat schon wieder ein, zwei Bier getrunken und setzt auch auf der Wiese des Schwimmbades, die eher ein Acker ist, eine neue Flasche an den Hals.

Tante Katharina, eine hoch gewachsene, stabile Frau, sieht so aus, als habe sie im Leben nichts anderes getragen als schwarze Röcke und bestickte Blusen, Wassereimer und Suppentöpfe.

Sie ist eine Bewohnerin des Dorfes, harte Feldarbeit gewohnt, Sonntags einen Kirchgang in feiner Tracht und einmal im Monat einkaufen fahren in die Stadt oder zum Markt gehen mit schweren Körben aber keinesfalls einen Aufenthalt in einem Schwimmbad.

Ihre Haut ist käseweiß, nur am Nacken gebräunt. Sie sieht hier genauso deplaziert aus wie mein Vater.

Der Versuch, westliche Freizeitkultur zu spielen, schlägt gründlich fehl. Niemand fühlt sich hier wohl auf dem Acker mit der Betonwanne in der Mitte. Sie hat schräge Wände, die Wanne, man kann sich leicht verletzen, wenn man ins trübe Wasser will.

Die Holzbuden ringsum stammen sicher aus den dreißiger Jahren. Wie beim KDF sieht das aus, sagt Mutter mit ein bisschen Sehnsucht in der Stimme. Zum Glück sind wenig Menschen da. Die Hermannstädter kennen ihr Schwimmbad offenbar und meiden es.

Da sind wir nun extra für dich hier her gefahren und jetzt willst du gleich wieder weg, sagt Mutter.

Ich habe nicht darum gebeten.

Und ich hab gedacht, du würdest dich freuen.

Katharina würde mich so nicht unter Druck setzen. Sie hat mehr Feingefühl. Es hilft aber nichts, ich will weg.

Einigen wir uns so: Ich will nichts, sage keine Wünsche, aber lest mir bitte auch keine von den Augen ab.

Macht eure Sachen, die ihr hier zu tun habt, aber lasst mich in Ruhe. Schleppt mich nicht in solche Schwimmbäder!

Unternehmungen wie Schwimmbad und Römischer Kaiser sind aber nur kurze Unterbrechungen der Haupttätigkeit: Besuche zu machen und zu empfangen.

Schon nach dem Frühstück klopft es an die Tür zur guten Küche.

Ein Männerkopf reckt sich um die Türkante: Na, seid ihr schon wach? Kommen wir zu früh?

Großes Hallo – der Schubert Edmund und seine Steffi, na so was.

So eine Überraschung.

Natürlich kommen sie nicht zu früh und wir sind auch schon wach. Im Gegenteil, wir freuen uns und hätten sie schon gestern erwartet.

Der Mann trägt das übliche schwarze Jackett und die Hose aus grobem Stoff, die Frau die üb-liche bestickte Bluse mit Rock.

Bescheiden setzen sie sich auf die Wandbank, bis wir fertig gefrühstückt haben. Vater bringt dem Mann gleich einen Pawli (?), wie man ein Gläschen Zuika auch nennt.

Das Gespräch verfällt in den Siebenbürger Singsang. Mich stört das nicht, denn sie sprechen von Menschen und Sachen, die ich ohnehin nicht kenne. Wenn ich mich konzentriere, kann ich mich einhören und einen Teil verstehen.

Es werden die alten Zeiten hervorgekramt: Weißt du noch, wie … und was ist denn aus dem Tobbes geworden? … Im Krieg geblieben … sieh mal an, das habe ich noch gar nicht gewusst … Und die Doro, die ist verheiratet, mit dem Schaub Christian aus Heltau, stell dir vor … Der Schaub Christian, ach ja der, der hat doch … hat der nicht einmal … . Schulkameraden offenbar.

Manchmal werden die Stimmen leise und verschwörerisch. Selbst hier zu Hause trauen sie sich nicht, alles laut und direkt zu sagen.

Tante Maria hat mir am zweiten Abend erklärt, warum das so ist: Die Zeit, in der man mög-lichst nirgends Deutsch sprach, ist zu kurz her. Über „ihn“ spricht man schon gar nicht, sagt sie leise.

„Er“, das ist Ceaucescu. Sie flüstert den Namen nur. Und noch kürzer her ist die Zeit, als es unmöglich war, dass jemand von draußen aus dem Reich einfach zu Besuch kommt und hier bei uns auf der Bank sitzt.

Wir haben uns auf der Holzbank neben der Schweinekuchel getroffen, von der aus man in den Garten schaut. Die Vögel sind schon ruhig. Nur ein Abendwind streicht durch die Obstbäu-me und die Katze streicht noch um die Ecken der Scheune. Weißt du, das ist für mich immer noch wie ein Wunder, dass ihr da seid.

Der Hans, der hat´s ja vorher schon mal geschafft. Aber der musste noch im Hotel schlafen, durfte uns nur tagsüber besuchen. Sie ist eine rundliche Person, auch das Gesicht rund und freundlich.

Jetzt werden ihre Augen feucht und sie wischt eine Träne weg. Er hat jetzt Mamaia gebaut, wirst es ja kennen lernen, und Saturn und Venus sind in Arbeit. Da muss er mehr Leute reinlas-sen. Auch ein paar zu uns.

Maria, was heißt „eingereicht“? Gestern habe ich das schon gehört und heute Morgen wieder.

Sie fasst mich erschreckt am Unterarm und schweigt.

Wer hat eingereicht? Was, der? Hat er tatsächlich? Und du gar auch? Oder denkst du nur dran? Doch, ich hab eingereicht. Vor kurzem, im April – dauernd benutzen die Leute dieses Wort.

Manchmal lassen sie einen raus. Tröpfchenweise, murmelt sie nach langer Pause.

Er kriegt dann den Pass und darf raus zu euch.

Aber „einreichen“ ist eine haarige Sache. Im Land bist du danach vogelfrei. Du bekommst schlechtere Arbeit oder gar keine. Deine Kinder werden in der Schule auf die Seite genommen und befragt. Und niemand weiß, ob der Pass je

wirklich kommt.

Manche warten schon Jahre.

Und wenn du ihn kriegst?

Dann musst du alles, was du noch besitzt, zurücklassen.

Das Haus, den Garten, die Verwandten.

Aber eins sag ich Dir, jeder der hier ist würde ohne Gepäck und auf Strümpfen zu euch nach Westdeutschland laufen, auf Strümpfen!

Du auch?

Sicher. Vielleicht nicht ohne … ach lass mal.

Es ist jetzt schon fast dunkel. Oben in der guten Küche klappert Geschirr. Du sollst auch ein bisschen verstehen, wie wir hier sind, sagt sie. Schließlich bist du ein halber Sachse.

Forschend und fragend sieht sie mich von der Seite an.

Wie soll ich ein Sachse werden, wenn die alle Bundesrepublikaner werden wollen, denke ich, und versuche Mitgefühl und Respekt aufzubringen, aber es gelingt mir nur zur Hälfte, vermut-lich zur sächsischen Hälfte.

Der anderen, der Fuldaer Hälfte bleiben diese Leute mit ihrem sentimentalen, gewichtigen Gehabe, mit ihrer altertümlichen Sprache und dem dick aufgetragenen Familiensinn fremd.

Sie wollen mich ja kennen lernen, sie sind herzlich und offen und auch neugierig auf mich.

Manchmal sagen sie „das Wolfgang“ zu mir.

Aber wie soll ich Maria jetzt erklären, wie es in Fulda auf dem Gymnasium zugeht, wie wir in der Pause in der Raucherecke stehen und über Biersorten reden, wie wir mit den Kumpels abends in der Bauernschänke am Flipper stehen.

Ich bin ja kaum noch daheim. Ich habe auch ein großes Ziel, so wie sie: Raus zu kommen.

Nicht aus dem Land, sondern aus dieser Familie. Weg von diesem Vater und dieser Mutter. Würde sie das verstehen? Michael, mein Vater, ist doch ihr Bruder.

Außerdem ist mir noch wichtig, möglichst bald den Führerschein zu machen.

Wichtiger als das Abitur, denke ich. Und außerdem ist mit Mädchen hier gar nichts. Das kann ich Maria auch schlecht erklären, dass ich mir so sehr eine Freundin wünsche.

Bisher habe ich keine passende zu Gesicht bekommen. Die Mädchen im Dorf stehen wohl alle mit Schürze am Herd.

In der Stadt gibt es hübsche Rumäninnen mit Minirock. Aber die sehen nicht so aus, als könnte man sie einfach ansprechen.

Und ob die überhaupt Deutsch können? Morgen soll es nach Heltau gehen. Dort wohnt Cous-in Lukas.

Der hat einen Sohn und eine Tochter. Von mir aus darf es auch eine Cousine sein, denke ich.

Aber das sage ich Maria nicht.

Ich zuckele mit dem Auto durch die Kurve bei den blauen Häusern. Geh da nicht hin, hatte Katharina gesagt und irgendein Großcousin aus dem Dorf auch. Das ist für die Zigeuner.

Aber im Auto werde ich doch vorbeifahren können. Walter hat mir den Schlüssel gegeben. Er ist da nicht so, lässt mich in Fulda auch auf sein Moped drauf.

Aber im Auto werde ich doch vorbeifahren können. Walter hat mir den Schlüssel gegeben. Er ist da nicht so, lässt mich in Fulda auch auf sein Moped drauf.

Manche lernen es nie, das Fahren, sagt er. Andere können es von Anfang an. Man hat es oder man hat es nicht.

Es kommt schon mal vor, dass ich den zweiten Gang zu hoch drehe, weil der Wagen nur drei Gänge hat. Aber der Rest geht gut.

Ein paar Biegen weit Richtung Medias traue ich mich schon. Die Straße steigt an. In einer Kurve sehe ich einen Schatten. Der Wagen vor mir macht einen Schlenker. Der Schatten ist ein Loch. Ein Bergrutsch hat auf zwanzig Metern Länge die rechte Fahrbahn halbiert.

Beim nächsten Feldweg drehe ich doch lieber um. In Rumänien muss man vorsichtig fahren, hat Walter gesagt.

Muss man das nicht überall? Ins Dorf traue ich mich nicht.

Der junge Deutsche stolz hinter dem Steuer, das wäre toll. Vielleicht doch irgendeine Magdalena oder Anna am Küchenfenster beim Stricken, und sie sieht mich lässig vorüberrollen.

Vielleicht würde ich sogar ein bisschen hupen?

Nein, ich hupe nicht, ich fahr auch an keiner Schönen mit langen Zöpfen vorbei.

Im Dorf gibt es zwei Polizisten. Und die sind sicher Kommunisten.

Im Haus wird gerade wieder Besuch empfangen. Ein ganzer Zweig der Familie aus Kleinscheuern ist eingetroffen. Eher ein Ast mit vielen Zweigen.

Das ist die kleine Mia. Die ist zu dir … warte mal, also ihr Urgroßvater und deine Urgroßmutter mütterlicherseits des Großvaters waren Geschwister und dann bist du

… Ich will gar nicht wissen, was ich zu Mia bin.

Ich sehe, dass sie nicht sechzehn ist, sondern vier. Und für Joppes und Paul und Steppes und Georg und eine zweite Katharina interessiere ich mich auch nicht sehr. Mutter ist in ihrem Element. So viele Leute und sie der blonde Mittelpunkt! Sie lächelt süß, lacht silbern. Wenn ich das Auto draußen anlasse, wird sie es gar nicht bemerken.

Ich komme durch die letzte Biege vor dem Dorf. Die blauen Häuser. Eher sind es Hütten, vielleicht sieben Stück. Sie bilden ein kleines Viertel.

Wenn ich den Wagen auf dem Randstreifen parke, kann ich sehr schnell wieder im Auto sein, falls etwas passiert.

Unser Hof ist hundert Meter weg. Das Auto nur zwanzig.

Ich tappe vorsichtig auf die Häuschen zu. Wird ein wilder Hund mich anfallen? Oder wilde Kinder?

Zigeuner sind Messerwerfer. Bin ich schon in Wurfweite? Die Häuschen sind leer. Sogar besonders leer. Es gibt keine Türen, keine Fenster. Lehmhütten sind das, mit einem einzigen Raum, in dem ein gemauerter Herd steht, sonst nichts. Brennnesseln wachsen über die Schwelle. Der Herd ist schwarz von alten Feuern. Draußen im Unkraut ein zerrissenes Pferdehalfter und ein rostiges Schild. Aufschrift: Pirelli-Pneu. Kaum lesbar. Ich um-runde die kleine Siedlung. Alles verlassen. Und morgen geht es ans Meer.

Vorher aber noch der Nachmittag in Heltau. Lukas und Luki und Ciri habe ich schon gesehen, nur die Bärbel noch nicht, meine Großkusine. Luki, ihr Bruder, ist dreizehn. Vielleicht habe ich Glück? Ich lasse es drauf ankommen und frage nicht.

Wieder stehen wir an der Bahnschranke. Diesmal sind es zwanzig Minuten. Man kann aussteigen und eine rauchen und zusehen, wie Mütterchen ihre Rucksäcke unter der Schranke durchzerren und Fahrradfahrer ihre Räder quer legen. Daneben steht der Schrankenwärter und qualmt.

Die Sonne scheint, es brummt und rattert von den altersschwachen LKW herüber.

Mir fällt auf, dass ich mich hier im Land noch keine Sekunde gelangweilt habe, wenn ich unterwegs war.

Vielleicht, weil es dauernd etwas zu sehen gibt. Nichts ist neu. Und ist etwas gerade fertig geworden, wie vielleicht die Blocks da drüben, dann sieht es doch gleich so abgeschabt und verbraucht aus, wie ich das mag.

Nur der Wasserbüffel, den ein Bauer am Strick durch die Wiese führt, ist jung und stark und hat ein glänzendes Fell und endlose Hörner.

Ganz stimmt das mit der fehlenden Langeweile aber doch nicht. Das Familien-theater und Verwandtschaftsgetue geht mir auf den Wecker.

Neffen und Nichten konnte ich mir noch nie merken, und verschwägerte Großcousins zweiten Grades auch nicht.

Muss ich eine halbe Stunde mit am Kaffeetisch sitzen und mir anhören, dass ich sicher ein fleißiger Schüler bin und was ich denn studieren wolle, oder ob ich vielleicht den Möbelladen übernehmen wolle, finde ich irgendeine Ausrede und gehe auf die Straße. Dort ist die Langeweile gleich weg.

Wir durchqueren Hermannstadt, fahren auf der anderen Seite wieder raus. Hier sind die Greveln (?), sehr schön.

Sogar ein kleiner Zoo dabei. Müssen wir unbedingt auch mal hin.

Noch zwanzig Kilometer, dann Heltau. CisnCirie heißt es auf rumänisch und liegt vor den steil ansteigenden Karpaten. Die hohe Rinne, höchster Karpatenberg, sagt Vater stolz, als habe er den Berg selbst gebaut. Man kann hochfahren, aber es ist eine Schotterstre-cke. Sonst sagt er immer, der höchste Berg heiße Negoi. Vor dem Ortseingang wieder eine Wa-genburg der Zigeuner, hoch auf einer ansteigenden Wiese.

Cisnadie hat vielleicht tausend Einwohner und keine Teerstraße. Auch in der Mitte nicht. Die staubige Buckelpiste lässt das Auto schwimmen.

Wir biegen um eine Kurve, da steht Lukas mit seiner Horex. Sie ist sein ganzer Stolz und hat sogar einen Beiwagen mit Beikradantrieb. Ein Vorkriegsmodell, jetzt Familienkutsche.

Wir steigen kurz aus. Er hat uns hier erwartet, weil niemand sein Haus finden würde. Lukas ist dick, nicht besonders groß und er hat ein freundliches, rundes Gesicht. Seine Stimme ist hoch und immer ein bisschen heiser, das habe ich in Großscheuern schon gemerkt.

Ich darf mal am Gashebel drehen. Fahren vielleicht später. Ich ernte einen vorwurfsvollen Blick von Mutter.

Im Auto, als wir Lukas über die Lehmbuckel hinterher schaukeln, macht sie mir Vorwürfe. Das ist für die hier doch etwas ganz Wertvolles, so ein Motorrad. Ist kein Spielzeug. Stell dir vor, du machst es kaputt. Ob die jemals Ersatzteile kriegen? Ist ja schon gut, ich fahre nicht.

Es geht durch Gassen und um Biegen. Dann eine lange Lehmstraße, die offenbar parallel zur Hauptstraße läuft.

Da vorn eine Gruppe Männer. Bauarbeiter. Sie haben einen Graben längs des Weges ausgeschachtet und schwingen Spaten und Pickel.

Der Ort be-kommt offenbar nach und nach Kanalisation. Alle Arbeiter sind gleich gekleidet in Hosen und Arbeitskittel von undefinierbarer Farbe.

Alle paar Meter stehen Soldaten mit Gewehr. Sie haben die Arbeiter im Blick. Keiner der Männer blickt auf, keiner der Soldaten sieht nach uns. Die Männer arbeiten gleichmütig und nirgends stehen zwei beieinander.

Guck da nicht so deutlich hin, sagt Mutter. Das sind Sträflinge, sagt Walter, die müssen hier beim Stra-ßenbau arbeiten.

Kriegen die Geld dafür? frage ich.

Geld? Walter lächelt sarkas-tisch.

Die können froh sein, wenn sie dafür keine Prügel kriegen.

Wir schau-keln vorsichtig zwischen den Hauswänden und den Gewehren durch.

Wenn jetzt der Mo-tor ausfällt, erschießen die uns dann? frage ich.

Das Hoftor ist schon offen. Das Haus ein schmales Gehöft neben einem Hof wie ein Handtuch. Dafür hat es eine erste Etage. Mitten im Ort baut man enger und höher.

Ciri und Luki stehen auf der Veranda und strahlen. Und da ist auch die kleine Bärbel. Jawohl, sie ist klein.

Zwar nicht vier, sondern etwa neun, aber – wieder nichts!

Es drohen Kaffee und Kuchen.

Die geblümte Tischdecke, die bauchige Kanne, das alte Silberbesteck, ergänzt durch zwei Gabeln aus Aluminium.

Aber die Langeweile stellt sich nicht ein. Lukas mit seiner Quäkstimme, der mir alle Augenblicke auf die Schulter haut, Ciri mit ihren Augen, die mehr zu wissen scheinen als die der anderen Verwandt-schaft, das hilft sogar über das ewige Gebäck hinweg.

Vielleicht macht es auch die specki-ge Lederjacke von Lukas oder sein offenes Hemd. Aus dem offenen Hemd sprießen die Brust-haare.

Worum geht das Gespräch? Ich habe es vergessen. Bald ist es auch im Säch-sischen angekommen.

Nur Ciri fragt Mutter interessiert nach ihrem Möbelladen.

Was für Möbel sie denn verkaufe.

Wie es so sei in Fulda. Ob sie da geboren sei.

Ja, sagt Mutter. Alte Fuldaer Familie, aber auch aus der Umgebung, fügt sie verschämt hinzu.

Walter, Vater und Großvater reden mit Lukas Dialekt.

Ab und zu scheint von Lukas ein rumänisches Wort zu kommen.

Ciri wirft besorgte Seitenblicke auf ihren Mann. Opa deutet mit dem Finger auf die Wohnzimmerwand in der Richtung, in der die Sträf-linge arbeiten.

Vater sagt etwas Kurzes und macht sein Behauptungs-Gesicht. Das macht er immer, wenn er nicht weiter weiß und lieber eine letztgültige Feststellung trifft, die keinen Wert hat.

Walter greift ein, versucht offenbar zu schlichten, indem er Lukas etwas fragt.

Aber Lukas schwitzt schon vor lauter Erklärungen, seine Stimme pfeift immer höher.

Opa haut mit der Faust auf den Tisch. Hat er noch nie gemacht.

Vater reißt die Augen auf und greift zum Glas.

Ciri fallen schon gar keine Fragen zum Möbelgeschäft mehr ein.

Sie hilft sich, indem sie den Männern sehr schnell die Wein- und Schnapsgläser füllt.

Tatsächlich ebbt die Aufregung ab. Sie starren vor sich hin, sie stoßen zögernd mit den Gläsern an, sie vertragen sich wieder. Auch Opa wird ruhiger, blickt Lukas nur manchmal noch böse an. Die Augen sind wässrig. Vater lallt schon seit einiger Zeit. Mutter hat nichts mitbe-kommen. Sie hat von ihrem Laden erzählt.

Na, Luki, willst du Wolfgang nicht mal das Motorrad zeigen?

Luki, der Sohn hatte die ganze Zeit neben seiner Schwester auf der Seitenbank gesessen und krampfig ge-lächelt.

Hat er überhaupt schon mal etwas gesagt? Er scheint stumm zu sein. Sichtlich ge-niert steht er auf und geht vor mir aus der Tür in den Hof.

Was haben die denn da drin gerade beredet?

Luki schweigt.

Muss ja etwas Wichtiges gewesen sein.

Luki sagt: Oooch, die! Dann lächelt er wieder krampfig.

Er ist etwas kleiner als ich, hat kurze, schwarze Haare und schon als Jugendli-cher eine ausführliche Kinnlade. Ob er überhaupt Hochdeutsch kann oder nur Dialekt? Ich be-komme es nicht heraus.

C´est la vie! sage ich.

Er lächelt wieder unsicher.

Vom Motorrad hat er auch nicht viel Ahnung. Wie teuer es war, wie alt es ist, wie viel Liter es verbraucht – immer zuckt er die Achseln.

Es sieht aus wie aus dem Museum. Eine schwere, einzylindrige Maschine mit einem Bohnenförmigen Tank und Sitzen aus dickem Gummi, die wie Pferdesättel aussehen.

Seine kleine Schwester ist hinterher gekommen. Sie schaut mich aus schwarzen Kugelaugen an.

Papa meint, es ist aus dem Krieg, sagt sie über das Motorrad.

Wenn wir ausfahren, sitze ich mit Luki immer im Beiwagen. Sieh mal: So! Sie hat Luki am Ärmel gezupft und in den Beiwagen bugsiert.

Schön, nicht?

Ich setze mich auf den Fahrersitz und wir spielen große Ausfahrt.

Auf dem Rückweg aus Heltau kommen wir vor dem Ort wieder an der Wagen-burg der Zigeuner vorbei.

Es ist später Nachmittag. Sie sitzen am Feuer. Manche Frauen machen sich an den Planwagen zu schaffen.

Kinder spielen in der Wiese. Ich würde gerne mal halten und hingehen.

Viele dieser Wagenburgen haben wir nun schon gesehen, besonders an den Abenden. Die Wagen sind hundert Meter von der Straße weg in die Wiese ge-fahren und dort im Kreis aufgestellt.

Wahrscheinlich kommen im Lauf der Nacht neue hinzu.

In der Dunkelheit leuchten die Feuer weithin und die Schatten darum sehen still, romantisch und ein bisschen gespenstisch aus.

An manchen brennt noch die Petroleum-lampe, die hinten links immer hängt.

Das Rücklicht. Vorschrift.

Man soll da nicht hingehen, sagt Walter. Das kann gefährlich sein.

Zigeuner klauen Kinder, sagt Mut-ter.

Sie habe sogar gehört, dass sie Kinder braten und essen wie die Juden.

Doch, doch, das habe sie gehört.

Na, jedenfalls braten sie Igel, sagt Walter. Außerdem verstehen die unsere Sprache nicht, nur manche.

C´est la vie, sage ich.

Ich werde den Spruch nicht mehr los. Vor zwei, drei Tagen hat es angefangen. Zuerst fand man es lustig und klug, weil französisch, ich musste übersetzen, was es heißt.

Dann nahm man es hin, dann ging es den Leuten auf die Nerven, aber sie beschwerten sich nicht.

C´est la vie. Inzwi-schen geht es mir selbst auf den Wecker, aber ich sage es zwanghaft immer wieder.

Hör auf mit dem ewigen Sela – Dingsbums, sagt Mutter.

Wolfgang Rill

Folge 1:

⇒ ⇒ Reisen nach Rumänien, Teil 1, Eine faszinierende Französin

Folge 2:

⇒ ⇒ Reise nach Rumänien, Teil 2, Vater fährt

Folge 3:

⇒ ⇒ Reisen nach Rumänien, Teil 3, endlich über die Grenze

Folge 4:

⇒ ⇒ Reisen nach Rumänien, Teil 4: Sibiu

Folge 5:

⇒ ⇒ Reisen nach Rumänien, Teil 5, Heltau, Hermannsstadt, Zigeuner

> ⇒ ⇒ Wollt ihr weiter lesen? Das ganze Buch und weitere Bücher von Wolfgang Rill findet ihr auf Amazon

> ⇒ ⇒Wolfgang Rill beim NDR